3. Was ist eine Innovation?

Innovationen – das Erfolgsgeheimnis von Unternehmen

Innovationen haben unsere Welt geprägt und machen Unternehmen erfolgreich. Der Begriff „Innovation“ kommt vom lateinischen innovare und bedeutet wörtlich „Neuerung“ oder „Erneuerung“. Im Alltag versteht man darunter neue Ideen oder Erfindungen. Im wirtschaftlichen Kontext geht die Bedeutung jedoch weiter: Innovationen verbinden Kreativität mit Umsetzung und schaffen echten Mehrwert.

Die Entstehung des Begriffs

“Eine Innovation ist die erfolgreiche Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen Neuerung, nicht allein ihre Erfindung.” Joseph Schumpeter

Joseph Schumpeter (1883 - 1950) war ein österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, der den Begriff Innovation in seiner heutigen Verwendung maßgeblich geprägt hat. Neben der eigentlichen Entwicklung von etwas Neuem, ist für Schumpeter die Durchsetzung dieser Idee am Markt entscheidend, also dass eine Idee die Menschen überzeugt und zum Geld ausgeben bringt, und so Geld einbringt. Denn aus Sicht Schumpeters müssen Unternehmen das Ziel haben, mit diesem Geld weitere (Anschluss-) Innovationen zu finanzieren und so dauerhaften Wohlstand zu sichern (siehe auch Infos zu Produktlebenszyklus).

Für Schumpeter sind Innovationen und die Menschen dahinter zentral für die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft.

Innovation sieht er als "schöpferische Zerstörung“: Was bisher war, wird sich verändern, Neues wird entstehen, und darauf aufbauend wieder anderes Neues.

Beispiel: Innovation Internet

Das Internet war eine Erfindung, die sich weltweit durchgesetzt hat. Wenn auch erst nach vielen Jahren.

Eine Welt ohne Internet ist heutzutage nicht vorstellbar.

Doch nicht nur das Internet selbst war eine Innovation. Die Erfindung des Internets hat, ganz im Sinne von Schumpeter, eine schier unendliche Anzahl von Folgeinnovation nach sich gezogen.

Auch heute noch entstehen viele Innovationen auf Grundlage der einstigen Innovation Internet.

Mit dem Aufstieg des Internets sind auch neue Probleme entstanden, für die bislang kaum Lösungen existieren.

Besonders deutlich zeigt sich das in zwei Bereichen:

- Zum einen das Urheberrecht, das ursprünglich kaum auf die Möglichkeiten des Internets ausgelegt war, und zum anderen

- der Schutz der Privatsphäre und Datenschutz.

Beide Themen werden seit Jahren intensiv diskutiert und zeigen deutlich: Hier gibt es großes Innovationspotenzial für neue Lösungen und Weiterentwicklungen.

Definition: Innovation

In den Wirtschaftswissenschaften hat sich aufbauend auf Schumpeter folgende Definition durchgesetzt:

Die mit technischem, sozialem und wirtschaftlichem Wandel einhergehenden (komplexen) Neuerungen, die entdeckt/erfunden, eingeführt, genutzt, angewandt und institutionalisiert werden.

Quelle: Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon.

Zentral für eine Innovation ist also neben der Neuartigkeit, der Erfolg am Markt.

Ein neues Angebot alleine genügt nicht, es muss Kundschaft geben, die bereit ist für den Nutzen, den das Angebot bietet, Geld zu bezahlen.

Welche Bedeutung haben Innovationen für die Gesellschaft und den Einzelnen?

Beispiele aus der Geschichte zeigen, erfolgreiche Innovationen vergangener Jahrhunderte und Jahrzehnte prägen die Welt, in der wir heute leben:

Wie entsteht Innovation?

Es gibt zwei Wege: Push und Pull.

- Push-Innovationen: Unternehmen bringen tolle neue Produkte oder Services auf den Markt – wie ein neues Auto oder Smartphone. Sie „pushen“ die Idee in unseren Alltag und hoffen, dass wir sie feiern.

- Pull-Innovationen: Hier ist es andersrum. Menschen haben ein Problem und fordern eine Lösung. Diese Ideen treffen sofort auf Akzeptanz, weil sie gebraucht werden.

Innovation ist ein Prozess, kein Ereignis

Innovation ist selten ein magischer Geistesblitz. Wenn man sich die Entstehung einiger berühmter Innovationen anschaut, dann wird klar, dass Innovationen auf ganz andere Weise abzulaufen. Es ist ein Prozess – Schritt für Schritt. Und manchmal auch einfach ein glücklicher Zufall. Eins aber gehört immer dazu: Ausprobieren!

▲ Edisons Glühbirne

▼ Edisons Glühbirne

Thomas Edison hatte keinen magischen Geistesblitz, als er die Glühbirne erfand. Die Basis war bekannt: Strom durch einen Leiter im Vakuum führen. Das Problem: Die elektrischen Leiter hielten nicht. Edisons Genialität? Er ließ unermüdlich Materialien testen – Hunderte Versuche, bis klar war: Wolfram hält am längsten.

Sein Motto: „Genie ist 1 % Inspiration und 99 % harte Arbeit.“

▲ Penicillin

▼ Penicillin

Als Alexander Fleming 1928 aus den Sommerferien zurückkam, erwartete ihn Chaos im Labor: Eine Bakterienkultur war von einem Pilz befallen. Viele hätten einfach neu angefangen – Fleming nicht. Er schaute genauer hin, entdeckte die bakterienabtötende Wirkung des Pilzes und nannte die Substanz Penicillin. Damit war der Grundstein für die Ära der Antibiotika gelegt – durch einen glücklichen Zufall und den Mut, einen neuen Weg zu gehen.

Innovation löst Probleme

Strukturierte Problemlösung ist das Herz jeder Innovation. Probleme bringen uns dazu, nach Antworten zu suchen – und genau diese Antworten sind es, für die Menschen später bereit sind zu bezahlen. So entsteht Markterfolg.

Wie geht man vor?

- Problem verstehen: Definiere es so genau wie möglich.

- Verallgemeinern: Denke über den Einzelfall hinaus.

- Inspiration holen: Gibt es in anderen Bereichen ähnliche Lösungen?

- Zerlegen: Teile das Problem in kleinere Schritte und finde Teillösungen.

- Anpassen: Kombiniere alles zur besten Lösung für dein spezielles Problem.

So entstehen Ideen, die wirklich etwas verändern.

Innovation heißt mutig sein

Regeln brechen, Risiken eingehen, groß träumen – das gehört dazu.

Viele Erfinder:innen wurden anfangs belächelt. Hätten sie aufgegeben, gäbe es heute kein Smartphone, kein Streaming, keine Elektroautos.

Also: Nicht jede futuristische Idee als Spinnerei abtun. Vielleicht seid ihr mit eurer Geschäftsidee unserer Zeit einfach ein wenig voraus!

Innovation ist Teamwork

Die besten Ideen entstehen selten allein.

Unterschiedliche Köpfe, unterschiedliche Perspektiven – das bringt den Durchbruch.

Diskutieren, kritisieren, verbessern: So wird aus einer Idee ein echtes Gamechanger-Projekt.

Also: Beobachtet die Welt, hinterfragt Dinge und traut euch, neu zu denken. Vielleicht ist eure Idee die nächste große Innovation!

Arten von Innovationen

Innovationen können in den unterschiedlichsten Bereichen entstehen und lassen sich daher in verschiedene Kategorien einteilen. Häufig lassen sie sich jedoch nicht klar einer einzelnen Kategorie zuordnen, sondern fallen in mehrere. Die folgende Übersicht soll euch als Inspiration dienen und zeigen, in welche Richtungen ihr denken könnt.

1. Innovationsgebiet

Produkt-/Dienstleistungsinnovation:

Eine Innovation kann ein völlig neues Produkt oder eine neue Dienstleistung sein – oder eine bedeutende Weiterentwicklung eines bestehenden Produkts oder einer bestehenden Dienstleistung, die das Verhalten des Marktes, anderer Unternehmen oder unser tägliches Leben verändert

Prozessinnovation:

Prozessinnovationen zielen darauf ab, bestehende Abläufe im Unternehmen zu verbessern – zum Beispiel durch den Einsatz neuer Materialien, um Produkte kostengünstiger oder qualitativ hochwertiger herzustellen. Häufig steht dabei die Senkung interner Kosten im Vordergrund. Ein klassisches Beispiel ist die Einführung der Fließbandproduktion bei Ford.

Geschäftsmodellinnovation:

Hier veränderst du nicht dein Angebot, sondern wie du damit Geld verdienst oder wie Kund:innen es bekommen.

Ein klassisches Beispiel ist Tupperware: Ursprünglich in Läden verkauft, setzte der große Erfolg erst ein, als eine kluge Sekretärin Verkaufspartys organisierte. Diese neue Vertriebsform brachte den Durchbruch und machte die Sekretärin zur Vizepräsidentin des Unternehmens.

Weitere Beispiele: Netflix (stieg von DVD-Verleih auf Streaming um), Patreon (ermöglicht Content Creatorn sich durch Fan-Abos direkt zu finanzieren).

Was sind eigentlich Geschäftsmodelle? Mehr dazu hier.

2. Ausmaß der Innovation

Radikalinnovation:

Eine Radikalinnovation ist ein Produkt oder eine Dienstleistung, die komplett neu und anders ist als alles, was es bisher gab.

Man nennt das auch Basisinnovation, weil solche Ideen oft ganz neue Märkte eröffnen.

Beispiele dafür sind das Automobil, das die Pferdekutsche ersetzt hat, oder Airbnb, das komplett verändert hat, wie wir über Übernachtungen und Reisen denken.

Solche Innovationen brauchen oft Geduld, weil erst einmal die Kundschaft überzeugt werden muss, dass die Idee wirklich funktioniert.

Inkrementelle Innovationen:

Inkrementelle Innovationen sind stufenweise Weiterentwicklungen bestehender Produkte oder Dienstleistungen. Sie schaffen keinen völlig neuen Markt, sondern verbessern das, was es schon gibt – zum Beispiel durch neue Features, bessere Qualität oder smarte Anpassungen. Oft entstehen so auch Nischenprodukte, die bestimmte Zielgruppen besonders ansprechen.

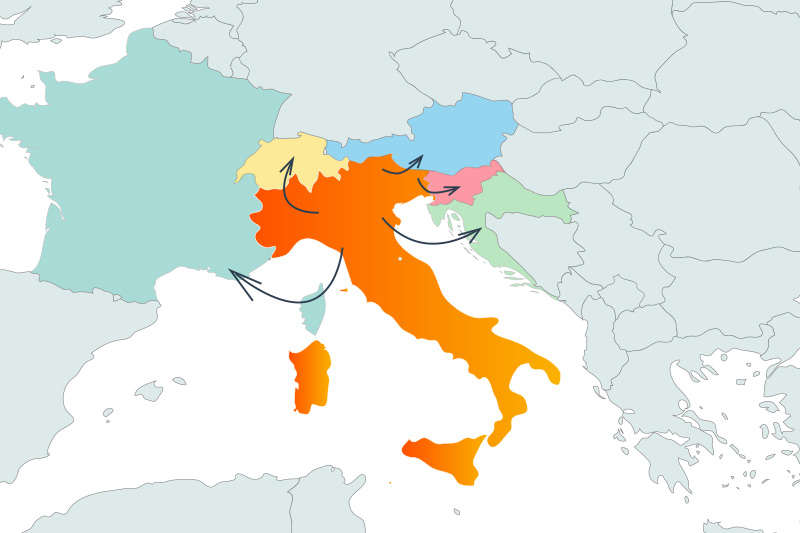

Marktinnovation:

Auch fertige Produkte oder Dienstleistungen können innovativ werden – wenn man neue Märkte dafür erschließt.

Das kann geografisch sein, zum Beispiel ein Produkt, das in Deutschland schon bekannt ist, nun aber in Frankreich angeboten wird.

Oder funktional: Ein Software-Unternehmen, das bisher Navigationssysteme für Flugzeuge entwickelt hat, verkauft seine Software nach kleinen Anpassungen jetzt auch an Privatkunden.

Missverständnisse über Innovation

Trotz oder wegen dieser vielen verschiedenen Definitionen und Abstufungen, gibt es immer wieder Missverständnisse darüber, was eine Innovation ausmacht und was nicht.

▲ Innovationen sind Erfindungen?

▼ Innovationen sind Erfindungen?

Eine Erfindung kann eine Innovation sein. Aber auch nicht technische Entwicklungen und neue Vertriebswege können Innovationen sein.

▲ Innovationen sind Ideen, die noch nie jemand zuvor hatte?

▼ Innovationen sind Ideen, die noch nie jemand zuvor hatte?

Nicht immer. Die Glühbirne, die von einem der größten Erfinder aller Zeiten Thomas Alva Edison auf den Markt gebracht wurde, war nicht die Erste ihrer Art. Bereits im Jahr 1761 entwickelte Ebenezer Kinnersley erste Prototypen. Bis 1880 Edisons Glühbirne auf den Markt kam, hatten sich noch viele Andere mit der gleichen Idee beschäftigt. Innovationen sind also nicht nur Ideen, die noch niemand zuvor hatte. Das Gegenteil ist oft der Fall. Erfolgreiche Innovatoren lernen oft von anderen bzw. von anderen Branchen. Man nennt das auch kreative Imitation.

▲ Innovationen sind die ersten am Markt?

▼ Innovationen sind die ersten am Markt?

Manchmal, aber nicht immer. Das iPhone, das den Siegeszug der Smartphones startete, kam 2007 auf den Markt. Doch bereits 1994 verkaufte IBM den IBM Simon Personal Communicator. Das Gerät hatte bereits damals einen Touch-Screen, man konnte E-Mails und Faxe verschicken. Das IBM-Gerät kam jedoch bei den Kunden nicht an.

▲ Ein altes Produkt in neuem Design ist eine Innovation?

▼ Ein altes Produkt in neuem Design ist eine Innovation?

Nein, Das kann zwar mal der Fall sein, wenn das neue Design mit Eigenschaften einhergeht, die die Nutzung der Dienstleistung oder des Produkts entscheidend verändern, alleine den Rasierer in rot statt blau anzubieten, darin liegt jedoch keine Innovation.

Innovation ist wichtig – aber nicht immer einfach

Innovation hat unsere Welt verändert – und tut es jeden Tag aufs Neue. Sie bringt neue Produkte, Dienstleistungen und Technologien hervor, die unser Leben leichter, spannender oder nachhaltiger machen. Viele dieser Erfindungen haben Möglichkeiten eröffnet, die sich ihre Entwickler:innen anfangs kaum hätten vorstellen können.

Aber: Innovation hat nicht nur Sonnenseiten.

Der Ökonom Joseph Schumpeter nannte sie nicht ohne Grund „schöpferische Zerstörung“. Denn jedes Neue verdrängt auch etwas Altes – oft sogar Bewährtes oder Liebgewonnenes. Für einzelne Menschen oder ganze Branchen können Innovationen harte Einschnitte bedeuten. Außerdem darf man nicht vergessen: Jede Technologie kann auch missbraucht werden – zu Zwecken, die niemand beabsichtigt hat.

Darum lohnt es sich, beim Entwickeln neuer Ideen einen Schritt weiter zu denken:

- Was ändert sich dadurch?

- Wer ist betroffen?

- Welche Nebenwirkungen können auftreten?

- Wie lassen sich negative Folgen minimieren?

Wer nicht nur an sich selbst denkt, sondern das große Ganze im Blick behält, entwickelt bessere Lösungen – und stärkt die eigene Idee.

Innovationen können auch scheitern – was lernt man daraus?

Oft wird Innovation mit Erfolg gleichgesetzt. Doch die Wahrheit ist: Viele neue Ideen scheitern. Das ist unangenehm, aber wertvoll – denn aus Fehlern lässt sich lernen.

Warum große Unternehmen scheitern

Große Player scheitern meist nicht an Ressourcen, sondern an Bequemlichkeit. Sie ruhen sich auf Erfolgen aus und ignorieren Trends, bis es zu spät ist.

Beispiel Nokia: Mit dem Nokia 1100 hatten sie das meistverkaufte Handy der Welt. Doch als Smartphones aufkamen, unterschätzte Nokia die Bedeutung. Apple hingegen wagte den Sprung in ein völlig neues Feld: Sie kombinierten Technologie, Design und Nutzerfreundlichkeit – und wurden Marktführer.

Die Lektion: Stillstand ist Rückschritt. Wer nicht neugierig bleibt, verliert.

Warum Start-ups scheitern

Start-ups sind innovativ, aber auch verletzlich. Gründe fürs Scheitern sind u.a.:

- Produkte, die an Kundenbedürfnissen vorbeigehen

- Zu wenig Planung und Struktur

- Und ja: manchmal schlicht Pech

Ansätze wie Design Thinking und Lean Start-up helfen, Risiken zu reduzieren: früh Feedback einholen, und das Angebot entsprechend anpassen.

Innovation lohnt sich – auf allen Ebenen!

Innovation ist kein Zufallstreffer und keine magische Eingebung. Sie ist harte Arbeit: Marktanalyse, ein solider Businessplan, Teamwork, Durchhaltevermögen. Und trotzdem: Sie lohnt sich.

Ob für ein Start-up oder ein etabliertes Unternehmen – wer innovativ bleibt, sich anpasst und Trends vorausdenkt, hat die besten Chancen auf langfristigen Erfolg.

Innovation ist nicht leicht. Aber sie ist der Motor für Fortschritt, für neue Chancen und für Ideen, die unsere Zukunft gestalten.

Also: Traut euch, denkt groß – und macht aus Problemen Lösungen!