1. Wie gründet man Schritt für Schritt?

Wenn die Geschäftsidee klar ist, das Gründerteam gefunden, ein Standort festgelegt, die Schutzrechte geklärt und die Anfangsfinanzierung gesichert sind, kann man ein Unternehmen gründen. Aber wie geht das?

D I E I N H A L T E

Der Standardweg?

Den einen Standardweg gibt es nicht! Wie die Gründung eines Unternehmens abläuft, ist so individuell wie Geschäftsidee und Gründerteam. Wichtig ist sich zunächst ganz genau im Klaren darüber zu sein, was man eigentlich erreichen möchte und wie das umzusetzen sein könnte: Man braucht also eine Vision!

Wenn man weiß, wo man hin will, geht jeder bei der Gründung seinen eigenen Weg. Und keiner ist besser oder schlechter als der andere. Nun ja, so ganz stimmt das natürlich nicht. Aber zumindest im Prinzip: Eine Checkliste, die alle Gründer Punkt für Punkt abarbeiten, damit sie am Ende mit einem fertigen Unternehmen dastehen, existiert nicht. Viele verschiedene Faktoren spielen eine Rolle und weisen in die eine oder andere Richtung. Und über einige sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, weil sie wegweisend sind.

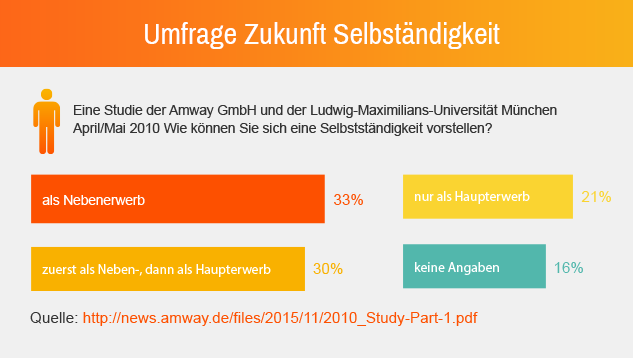

Nebenerwerb oder Haupterwerb?

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele Gründer ein großes Wagnis. Daher probieren zahlreiche Existenzgründer zunächst eine nebenberufliche Selbstständigkeit aus. In der Studie "Zukunft Selbstständigkeit“ haben die Amway GmbH und die Ludwig-Maximilians-Universität München im Frühjahr 2010 die Einstellung der Deutschen zur Selbständigkeit untersucht.

Die nebenberufliche Selbstständigkeit hat den Vorteil, dass man zunächst weiterhin ein regelmäßiges Einkommen hat. Aber mal abgesehen davon, sollte man sich gut überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, nicht die gesamte Zeit und die gesamte Arbeitskraft, die einem zur Verfügung steht, in die Verwirklichung der eigenen Idee zu stecken. Auch zu bedenken ist, dass es nicht in jedem Arbeitsverhältnis problemlos möglich ist, als Arbeitnehmer eine Nebentätigkeit aufzunehmen.

Auf jeden Fall muss man seinen Arbeitgeber vor der Aufnahme der Selbstständigkeit über die Nebentätigkeit informieren und die Nebentätigkeit im Zweifel genehmigen lassen. Zu beachten ist: Dem Arbeitgeber mit der Nebentätigkeit Konkurrenz zu machen oder gar Kunden abzuwerben, ist, selbst wenn es nicht ausdrücklich im Vertrag untersagt wird, in jedem Fall als vertragliche Nebenpflicht verboten. Man sollte also sicherstellen, dass sich die angestellte Tätigkeit und der Nebenerwerb in gewisser Weise unterscheiden.

Auch Erfindungen (patent- und gebrauchsmusterfähige, sowie technische Verbesserungen), die man während der angestellten Tätigkeit macht, darf man nicht einfach selbst verwerten. Die Rechte daran gehören dem Arbeitgeber. Als Arbeitnehmer hat man lediglich Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Das spricht in einigen Fällen dann doch gegen die nebenberufliche Selbstständigkeit.

Aufgabe: Der Weg zur Gründung: Kreuze an, was NICHT stimmt.

Aufgabe: Der Weg zur Gründung: Kreuze an, was NICHT stimmt.

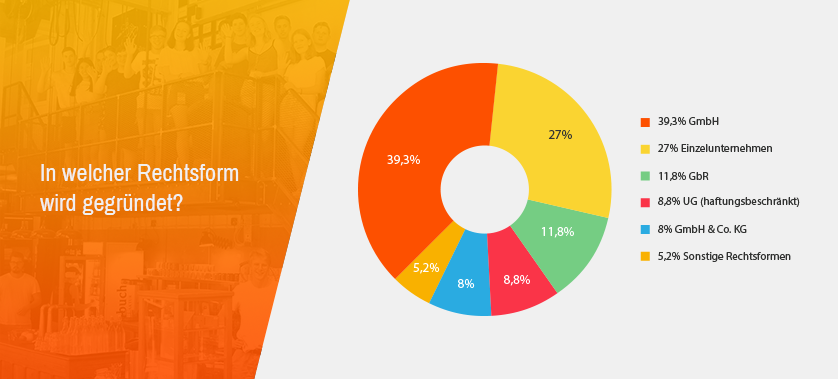

Welche Rechtsform ist die richtige?

Ihr wollt mit eurem Produkt auf den Markt. Gut. Was jetzt zu tun ist, hängt maßgeblich davon ab, welche Rechtsform ihr wählt. Doch wie wählt man die richtige Rechtsform? Alles eine Frage der Haftung … Schaut euch dazu unbedingt noch das extra Modul zum Thema Rechtsformen an.

Die drei am häufigsten gewählten Rechtsformen von Start-ups sind die GmbH (und die Vorform: die UG), das Einzelunternehmen und die GbR. Daher zu diesen drei jetzt mehr.

Die Schritte zum Einzelunternehmen

Wer als Einzelunternehmer:in gründen möchte, hat eine der am wenigsten formell geregelten Unternehmensformen gewählt. Das hat Vor- und Nachteile, siehe Kapitel Rechtsform. Für Kleinunternehmer:innen kann die Formlosigkeit aber von Vorteil sein:

- Man muss nicht zum Notar.

- Man muss keinen Vertrag aufsetzen.

Ein paar Dinge sind aber dennoch zu beachten:

▲ Geschäftskonto

▼ Geschäftskonto

Die Eröffnung eines Geschäftskontos ist Voraussetzung um Rechnungen schreiben zu können. Die Kontoeröffnung sollte gleich zu Anfang bedacht und erledigt werden.

▲ Gewerbeanmeldung

▼ Gewerbeanmeldung

Einer der ersten Schritte ist die Anmeldung eines Gewerbes beim Gewerbeamt. Für Freiberufler entfällt dieser Schritt.

▲ Mitgliedschaft in einer Kammer

▼ Mitgliedschaft in einer Kammer

Mit der Gewerbeanmeldung wird man automatisch Mitglied in der regionalen Industrie- und Handelskammer, als Handwerker in der Handwerkskammer. Manche Freiberufler müssen Mitglied ihrer Standeskammer werden, bsp. Rechtsanwälte.

▲ Arbeitsamt

▼ Arbeitsamt

Wenn man gleich Mitarbeiter beschäftigt, muss man beim Arbeitsamt eine Betriebsnummer beantragen und die Mitarbeiter bei den Krankenkassen melden. Die Mitarbeiter müssen zudem bei der jeweiligs zuständigen Berufsgenossenschaft gemeldet werden.

▲ Finanzamt

▼ Finanzamt

Das Finanzamt meldet sich bei der Gewerbeanmeldung grundsätzlich selbst bei euch. Da Freiberufler keine Gewerbeanmeldung vornehmen müssen, sind sie verpflichtet sich eigeninitiativ innerhalb von vier Wochen nach Aufnahme ihrer Tätigkeit beim Finanzamt zu melden.

Gewerbeanmeldung - Wie geht das? - Young Founders Network e.V. erklärt es

Ich bin noch nicht 18. Und jetzt?

Wer noch keine 18 Jahre alt und somit noch nicht volljährig ist, muss vor der Gründung noch einige zusätzliche Fragen klären. Die wichtigste zuerst: Sind die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten informiert und damit einverstanden, dass ihr ein Start-Up gründen wollt?

Falls nicht, ist Überzeugungsarbeit zu leisten! Denn ohne deren Einverständnis geht es leider nicht. Aber vielleicht muss man das Gespräch dann als "Testrun" für zukünftige Gespräche mit Investor:innen sehen. Das hat dann auch etwas Positives.

Die zweite zwingende Voraussetzung, bevor man als Minderjähriger ein Start-Up gründen kann, ist gem. § 112 I BGB, dass das zuständige Familiengericht die Ermächtigung der Erziehungsberechtigten genehmigt. Sinn und Zweck dieses Gesetzes ist es, Jugendliche vor ihren Eltern zu schützen. Damit soll verhindert werden, dass Erziehungsberechtigte Risiken und Verbindlichkeiten aus ihren eigenen Geschäftstätigkeiten einfach auf ihre minderjährigen Kinder übertragen, indem sie diesen das Unternehmen übertragen oder in deren Namen eröffnen.

Außerdem soll das Gesetz verhindern, dass Jugendliche sich übernehmen und schlimmstenfalls mit enormen Schulden in die Volljährigkeit starten. Man kann diese Genehmigung also als eine Art kostenlose Businessplanprüfung betrachten. Auch was wert. Wenn also ein solider Plan hinter eurer Idee steht und eure Erziehungsberechtigten keine faulen Absichten mit der Ermächtigung haben, sollte der Genehmigung durch das Familiengericht eigentlich kaum etwas entgegenstehen.

Und etwas Positives hat die Genehmigung durch das Familiengericht auch: die Erziehungsberechtigten können ihr Einverständnis danach nicht mehr einfach so zurücknehmen, wenn sie es sich doch wieder anders überlegt haben. Dazu ist wieder erst das Familiengericht zu hören, § 112 II BGB. Daumen hoch!

Die Schritte zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Auch die GbR ist relativ einfach zu gründen. Aber: Anders als beim Einzelunternehmen, bei dem man, wie der Name schon sagt, als Einzelne:r aktiv sein kann, muss man für eine GbR mindestens zu zweit sein. Alleine kann man keine GbR gründen.

Die gesetzlichen Regelungen zur GbR finden sich in den §§ 705 ff. BGB.

Wie bei der Gründung eines Einzelunternehmens, muss auch hier eine Gewerbeanmeldung erfolgen.

▲ Startkapital

▼ Startkapital

Man braucht für eine GbR kein Startkapital.

▲ Gesellschaftervertrag

▼ Gesellschaftervertrag

Man muss allerdings einen Gesellschaftervertrag aufsetzen, indem das gemeinsame Ziel = der Unternehmenszweck niedergeschrieben ist. Einer besonderen Form bedarf der Vertrag nicht.

▲ Geschäftsführer:innen

▼ Geschäftsführer:innen

Die Gesellschafter werden automatisch Geschäftsführer.

Die Schritte zur GmbH und UnternehmerGesellschaft (UG)

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist anders als Einzelunternehmen und GbR deutlich aufwändiger, was die Gründung anbelangt. Trotzdem ist die GmbH (und die Vorform davon, die UG) super beliebt.

Der Grund ist, wie der Name schon sagt, die beschränkte Haftung:

Während die Gesellschafter:innen von GbRs und Einzelunternehmer:innen persönlich für die Verbindlichkeiten ihrer Firmen haften (d.h. mit Privatvermögen: Im Notfall werden Fernseher, Auto, und was sonst noch so vorhanden ist, aus der Privatwohnung gepfändet), beschränken die Gesellschafter:innen einer GmbH und UG ihre Haftung auf das Vermögen der Gesellschaft.

Was braucht man, damit man eine GmbH oder UG gründen kann?

Gesellschaftervertrag

Als erstes muss ein Gesellschaftervertrag abgeschlossen werden, der von allen Gesellschafter:innen unterzeichnet und zur Sicherheit notariell beglaubigt werden muss. Ein Gesellschaftervertrag ist das zentrale Dokument einer GmbH, das die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen der Gesellschaft regelt. Im Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sind Mindestanforderungen an den Gesellschaftervertrag geregelt:

a) Name (=Firma) und Sitz (Ort) der Gesellschaft

b) Gegenstand des Unternehmens: Was macht ihr?

c) Höhe des Stammkapitals: Mindestens 25.000 € bei der GmbH, 1 € bei der UG

d) Stammeinlagen der Gesellschafter:innen: Wer leistet wie viel zum Stammkapital und in welcher Form?

Ein gut ausgearbeiteter Gesellschaftervertrag schützt vor späteren Streitigkeiten und bietet rechtliche Sicherheit. Daher sollte man den nicht überstürzen und sich gut Gedanken machen, insbesondere auch zu folgenden nicht gesetzlich vorgeschriebenen Punkten: Stimmrechte, Geschäftsführung, Gewinnverteilung, Übertragbarkeit von Anteilen, Konfliktlösungsmechanismen.

Geschäftsführung

Wer die Geschäftsführung übernimmt, hat zahlreiche Rechte und Pflichten. Die Geschäftsführung kann durch jemand von den Gesellschafter:innen übernommen werden, aber auch eine außenstehende Person sein. In § 6 GmbHG ist nur geregelt, wer es nicht sein kann: Personen, die sich zum Beispiel durch eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung als nicht hinreichend vertrauenswürdig erwiesen haben. Welche Person die Geschätsführung überimmt, muss für die Handelsregisteranmeldung klar benannt werden.

Sitzungsprotokoll

Auch ein Protokoll der ersten Sitzung der Gesellschafter sollte erstellt werden, um zu dokumentieren, wer dabei war, wann und wo und was besprochen oder beschlossen wurde. Das Protokoll ist wichtig für die Handelsregistereintragung.

Handelsregisteranmeldung

Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis, das Informationen über die Gesellschaft, wie Sitz, Geschäftsführer und Stammkapital, für Dritte zugänglich macht. Banken, Geschäftspartner und Behörden nutzen das Handelsregister als Nachweis für die Existenz von Unternehmen. Die Handelsregisteranmeldung ist der offizielle Antrag im Handelsregister eingetragen zu werden. Erst mit der Eintragung entsteht die GmbH als juristische Person. Vorher besteht sie nur als sogenannte Vorgesellschaft.

Stammkapital

Für eine GmbH-Gründung braucht man tatsächlich 25.000 €. Mindestens die Hälfte davon muss als Geld eingezahlt werden. Die andere Hälfte kann auch durch andere Wertgegenstände (sogenannte Sacheinlagen) erbracht werden, z. B. Maschinen oder Fahrzeuge. Da vielen Leuten zu Beginn die 25.000 € fehlen, wurde die Rechtsform der Unternehmergesellschaft entwickelt: Bei der ist das Stammkapital 1 €!

GmbH gründen - Was muss man beachten? - Young Founders Network erklärt es!

Aufgabe: Formalitäten bei der Gründung. Was stimmt?

Aufgabe: Formalitäten bei der Gründung. Was stimmt?

Genehmigungen

Je nachdem, womit man sich selbstständig machen will, muss man bestimmte Erlaubnisse oder Genehmigung einholen. Welche das sind, kann nur im Einzelfall bestimmt werden. Um sich zu informieren, welche Genehmigungen man konkret einholen muss, gibt es Ansprechpartner in jedem Bundesland. Denn auf Grund des Föderalismus unterscheiden sich die Anfordernisse auch von Bundesland zu Bundesland.

▲ Gewerbeordnung

▼ Gewerbeordnung

Die bundesweite geltende Gewerbeordnung nennt in den §§ 29 ff. Tätigkeiten, die der Erlaubnispflicht unterliegen.

▲ Baurecht

▼ Baurecht

Wenn für die Aufnahme einer Selbstständigkeit Immobilien baulich verändert oder anders als vorgesehen genutzt werden sollen, dann müssen möglicherweise Genehmigungen vom Bauamt eingeholt werden.

▲ Gesundheitsamt

▼ Gesundheitsamt

Auch an Genehmigungen vom Gesundheitsamt ist zu denken, wenn die Tätigkeit zum Beispiel den Umgang mit Lebensmitteln erfordert.

▲ Nicht-EU-Bürger

▼ Nicht-EU-Bürger

Wenn man als Nicht-EU-Bürger in Deutschland gründen möchte, muss man daran denken, dass man eine Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis vorlegen muss.

Qualifikationen

Auf einigen Berufsfelder kann man sich nur selbstständig machen, wenn man eine ausreichende Berufsqualifikation vorweisen kann. So können sich Handwerker in einigen Fällen nur selbstständig machen, wenn sie die Meisterprüfung abgelegt haben (siehe § 1 HandwerksOrdnung in Verbindung mit Anlage A zur HwO). Auch viele Freiberufler können sich nur mit entsprechender Qualifikation selbstständig machen, Bsp.: Rechtsanwälte und Architekten. Andere Selbstständige, z.B. aus dem Bewachungsgewerbe müssen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) eine Sachkundeprüfung oder Unterrichtung ablegen. All diese Qualifikationsvoraussetzungen dienen dazu, sicherzustellen, dass die Unternehmer ein qualitativ hochwertige Arbeit vorlegen können.

Absicherung

Wer sich selbstständig macht, sollte nicht zuletzt daran denken, sich vor Risiken, die mit der Selbstständigkeit einhergehen, abzusichern. Dazu gibt es Versicherungen: Für die persönlichen Risiken sollte man eine Krankenversicherung und eine Rentenversicherung abschließen. Und für Schäden, die unmittelbar aus der Geschäftstätigkeit entstehen, sollte man über den Abschluss einer gewerblichen Haftpflichtversicherung, eine Geschäftsinhaltsversicherung und eine Rechtsschutzversicherung nachdenken.

Aufgabe: Ihr wollt einen Foodtruck eröffnen - worüber solltet ihr euch Gedanken machen? Fülle den Lückentext.

Aufgabe: Ihr wollt einen Foodtruck eröffnen - worüber solltet ihr euch Gedanken machen? Fülle den Lückentext.

Wähle zunächst eine Option durch einen Klick aus und klicke anschließend auf die richtige Lücke

- Sorgfalt

- Genehmigungen

- Genehmigungen

- Lebensmitteln

- Versicherung

- Zertifikat

- erfolgreich abgelegten Prüfung

- Gesundheitsamt